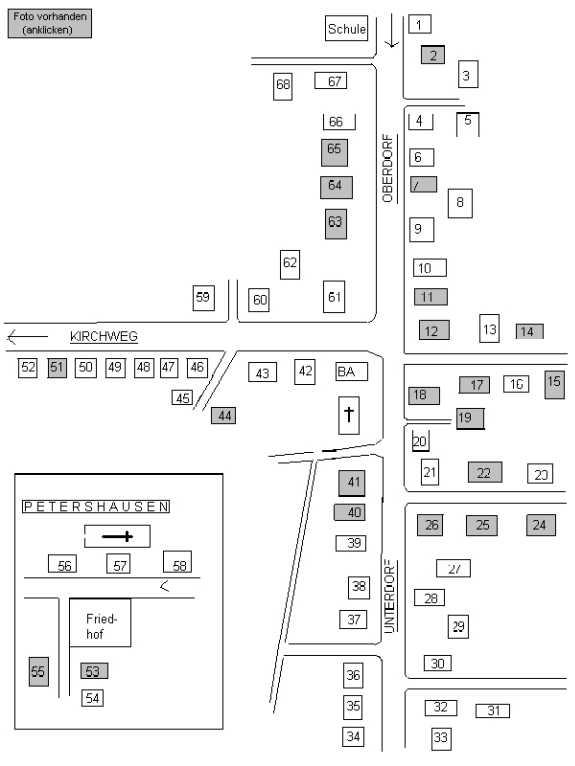

Die Schreinerei Ketter:

Auch der älteste heute noch bestehende Familienbetrieb, die Schreinerei Ketter , heute Michels, war ursprünglich und noch vor zwei Generationen mit einer Landwirtschaft verbunden. Seit mindestens fünf Generationen hat sich der Schreinermeisterbetrieb in der Familie Ketter vererbt. Der Urgroßvater des heutigen Schreinermeisters K. Michels hat das Handwerk beim Bruder seines Vaters gelernt und an seine Söhne weitergereicht.

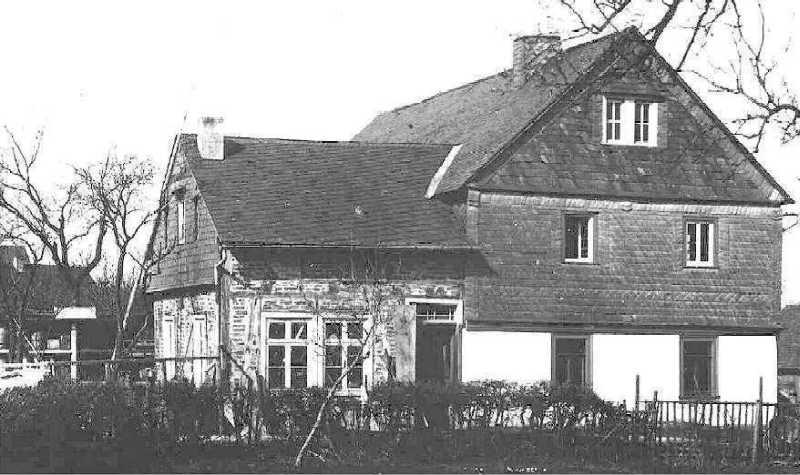

Albert Ketter übernahm nach dem Tode seines Vaters Johann Peter die Werkstatt, die damals – vor dem großen Brand 1921 – hinten ans Wohnhaus angebaut war. Beim Wiederaufbau Bauernhauses wurde die Werk statt als unabhängiger Bau auf der gegenüberliegenden Straßenseite errichtet, wo sich auch das alte Bienenhaus befindet.

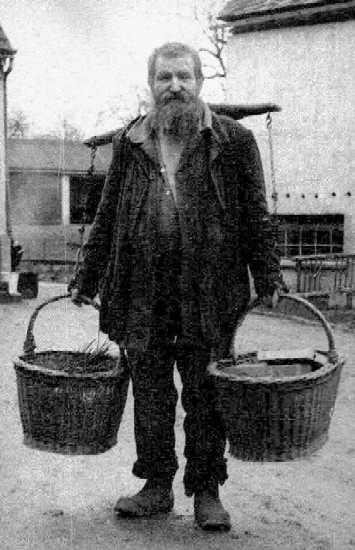

Albert Ketter (1893 bis 1978) war nämlich nicht nur wie seine Vorgänger ein anerkannt guter Meister seines Fachs: Außer dem Schreinerhandwerk hat er von seinem Vater auch das Interesse für die Imkerei übernommen. Bis zu 65 Bienenvölker wohnten in seinem perfekt ausgestatteten Bienenhaus. Auch die Bienenzucht scheint erblich zu sein im Hause Ketter, denn sie wird auch von der nächsten Generation (von Maria und Josef Kiesgen) noch weitergeführt.

Und noch eine dritte Passion hatte A..Ketter: seine Vorliebe für motorisierte Fahrzeuge. Schon 1926 machte er (ein Hunsrücker Dorfbewohner!) seinen Führerschein, besaß lange Zeit ein Motorrad und erwarb 1927 das erste Auto, das in Zilshausen und den umliegenden Dörfern zugelassen wurde, einen „Wanderer“. Die Schreinerei florierte, und bei seinen Arbeiten in entfernteren Dörfern kam ihm das Fahrzeug sehr zugute.

Aber es diente ihm nicht nur im Beruf und als Hobby. Oft genug wurde es auch eine lebenswichtige Nothilfe für die Bewohner von Zilshausen und der benachbarten Dörfer , wenn es zum Beispiel galt, einen Schwerkranken oder Verunglückten nach Cochem ins Krankenhaus oder öfter noch – weil dort die Behandlung für die nicht versicherten Dorfbewohner billiger war – in die Unikliniken in Bonn oder Mainz zu transportieren. Denn Taxibetriebe oder Krankenwagen standen damals nicht zur Verfügung.

Als Albert K. 1936 ein neues Auto erwarb, einen Opel Olympia, bat ihn sein damaliger Geselle Ernst Oster (Magasch Ernst), das alte noch ein Weilchen zu behalten. Denn Ernst hatte gerade den Führerschein gemacht und wollte gern hin und wieder in dem alten Auto seine Fahrkünste erproben.

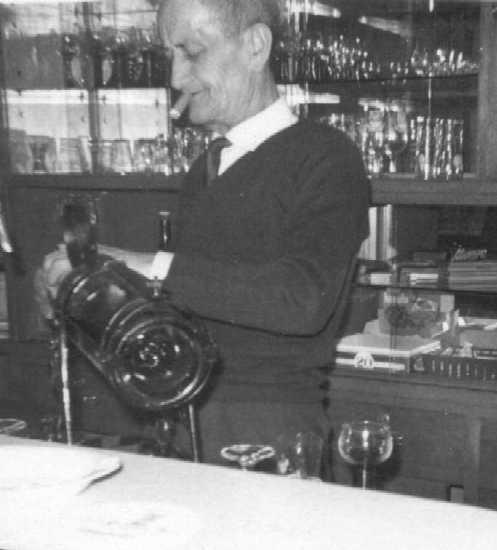

Der „Wanderer“, das erste Auto in der Umgegend

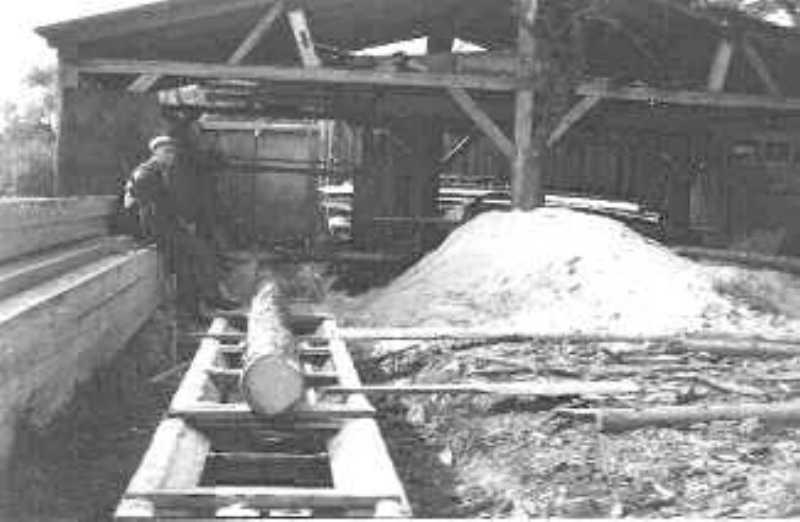

Das Sägegatter aus der Ravensmühle seit 1950 im Einsatz bei der Schreinerei Ketter

Vor allem wollte er mit seinen Freunden, Franze Ernst (E. Hiester), Schugs Franz und Eckese Richard einmal zum Nürburgrennen fahren. Als man sich dort mit Familie Ketter traf, die im „neuen Auto“ natürlich auch bei dem Rennen dabei war, versicherte Ernst seinem Chef: “ Dat Oudu es sicha! Ma han et en de Wald gefahr on henne on via degge Staan via die Rärra gewänselt“ („Das Auto haben wir gut gesichert: Wir haben es im Wald abgestellt und vor die Räder hinten und vorn Steinbrocken gewälzt.“)

Karl Michels aus Lahr war vor dem Krieg einer der letzten Lehrjungen, die in der Werkstatt von Albert Ketter ausgebildet wurden. Nach dem Krieg – inzwischen selbst Meister – heiratete er Karola, die zweite der fünf Töchter seines Meisters, und baute zusammen mit einem neuen Haus zwischen Kapelle und Backhaus eine Werkstatt, die größer und mit den neuen Maschinen und Lagermöglichkeiten den modernen Ansprüchen angemessen war. Für ihn und seinen Sohn Klaus war die Schreinerei nicht mehr ein Erwerbszweig neben einer Landwirtschaft wie noch in der Generation vor ihm, sondern ein voll ausgelasteter Meisterbetrieb.

PS:

Um 1900 gab es in Zilshausen im Hause Nr. 24 Johann Weinem (Im Eck.) eine weitere Schreinerei

Der Maurerbetrieb Hiester

Neben der Strickerei und der Sargfabrik gab es nach dem zweiten Weltkrieg in Zilshausen noch eine dritte Arbeits- und Verdienstmöglichkeit: den Betrieb des Maurermeisters Ernst Hiester.

„Franze Ernst“wurde 1913 in „Owwe-Franze“ (Haus Nr. 8) geboren. Nach der Schule lernte er ab dem Jahr 1929 beim Zelser Maurermeister Christian Eckes und machte dort nach drei Lehrjahren seine Gesellenprüfung.

Dann schaffte er noch einige Zeit beim Meister in Zilshausen. Weil aber hier zu dieser Zeit seiner Meinung nach „nicht viel los war“, zog es ihn in die Fremde. Zusammen mit Alex Kipper, der Zimmermann gelernt hatte, ging er auf die Wanderschaft in Richtung Hannover, wo er vor allem Wehrmachtsgebäude mit aufbauen half.

Später tat er sich in Thüringen mit einer Gruppe von drei Brüdern zu einem Arbeitsteam zusammen, und lernte durch sie dort auch seine spätere Frau kennen. 1938 kam er dann über Kassel wieder nach Zilshausen zurück.

Zu Kriegsbeginn 1939 wurde er zum Militärdienst eingezogen, kam zuerst nach Polen, dann nach Luxemburg, und wurde im Krieg zweimal verwundet, erst in Frankreich, dann in Rußland. Nach seiner zweiten Verwundung kam Ernst nach Trier in ein Krankenhaus. Von dort wurde er als Wachmann nach Kaiserslautern entlassen und marschierte nach Kriegsende 1945 zu Fuß nach Zelse zurück.

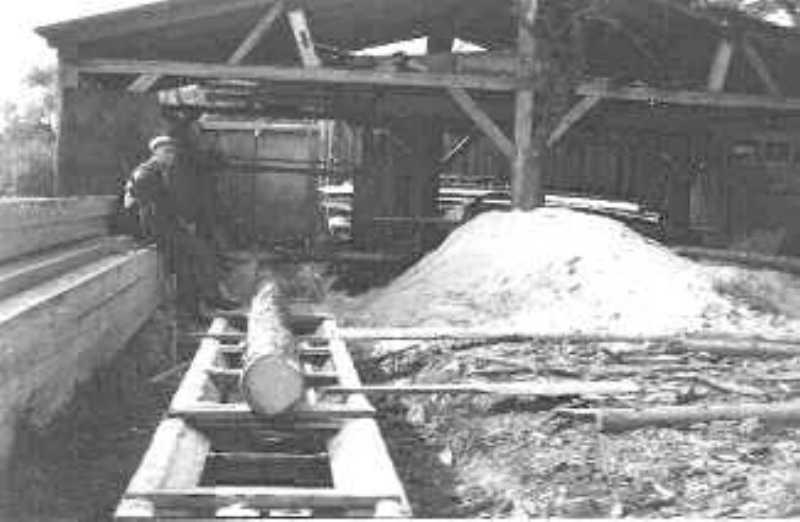

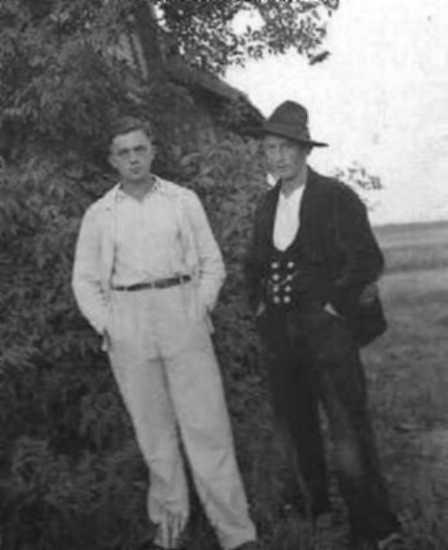

Ernst Hiester und Alex Kipper als Gesellen auf Wanderschaft

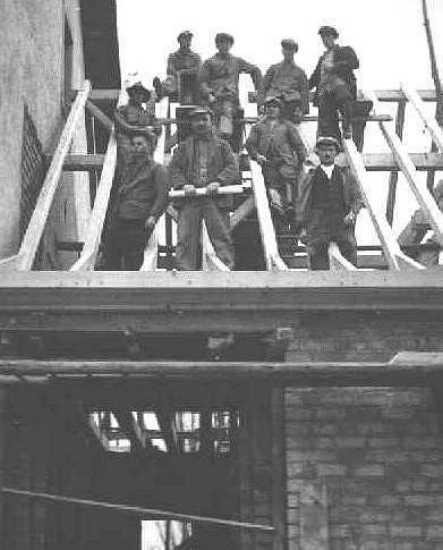

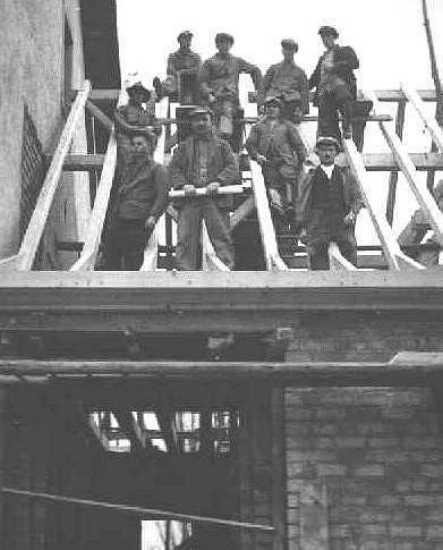

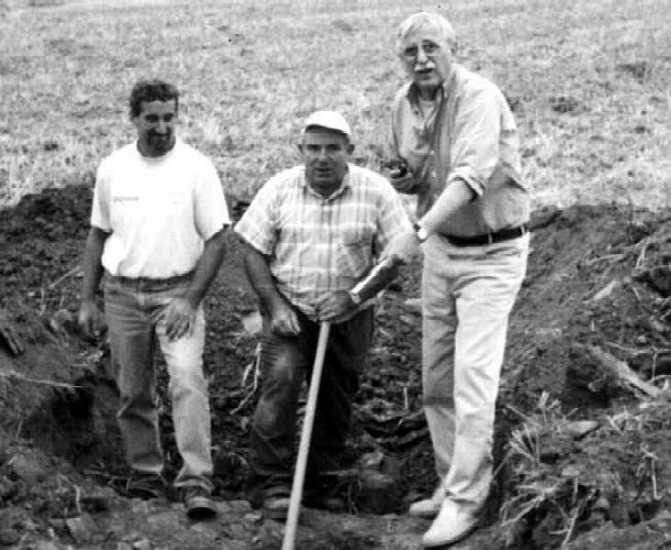

Die Hiester-Kolonne beim Anbau der Zelser Schule

1946 machte E. Hiester seine Meisterprüfung und beteiligte sich mit seinem Betrieb (8 bis 13 Mitarbeiter) in Zilshausen und Umgebung am Wiederaufbau der Gebäude, die durch den Krieg in Mitleidenschaft gezogen worden waren. Einer seiner ersten Aufträge war die Wiederherstellung der durch Granatbeschuß stark beschädigten Zelser Kapelle. Später bekam er den Auftrag, die alte Schule durch einen Anbau zu erweitern. Das war die Zeit, wo man die Steine noch von Mann zu Mann und Hand zu Hand nach oben bis zum Dachfirst weitergab und wo auch der Speis nicht per Aufzug automatisch fuhr, sondern noch in einem „Speisvogel“ auf den Rücken gewuchtet und die Leitern hinaufgetragen werden musste.

Die Hiester-Kolonne repariert die kriegsbeschädigte Zelser Kapelle

Auf seinem eigenen Grundstück baute er dann 1976 die Scheune, die er im Nebenberuf als Bauer immer noch genutzt hatte, zu einem Wohnhaus für seinen ältesten Sohn Reiner um. Und als dieser im Jahr 1978 mit seinem Studium fertig war und seinen „Ingenieur“ gemacht hatte, da zog sich Ernst Hiester ins Rentnerdasein zurück. Er übergab den Baubetrieb seinem Sohn und betätigte sich bei ihm, der diesen Betrieb auf dem alten Sportplatz zu einer ansehnlichen GmbH weiter ausbaute, nur noch zeitweise als alterfahrene „Aushilfskraft“.

Jetzt, zur „Jahrtausendwende“ des Dorfes ist er – neben Kippasch Otto – einer der beiden „alten Herren“, die des öfteren als lebendige Erinnerungsbücher und interessante Geschichtenerzähler für die Arbeit an der Zelser Chronik herangezogen wurden.

Die Sargfabrik

In den dreißiger Jahren taten sich die Gebrüder Oster (Peter und Philipp) mit Hermann Hesser zusammen, um in Zilshausen eine Sargfabrik aufzubauen. Die Osters brachten ihr schreinerisches Können ein, Hermann Hesser übernahm die kaufmännische Seite und sorgte für den Vertrieb der Särge.

– 1939, gleich zu Beginn des Krieges starb Philipp Oster als Soldat. Peter O. machte seinen Meister, verließ Zilshausen und eröffnete in Cochem eine eigene Schreinerei.

Die Mitarbeiter kamen teils aus dem Dorf selbst und den Nachbardörfern, teils zogen sie von außen zu und nahmen im Ort Quartier: der Schreiner Heinz Zeisler zum Beispiel bei „Gerje“ und ein Herr Fietz, der später in Bruttig an der Mosel eine eigene Schreinerei eröffnete, bei „Kippasch“. Von Gammelshausen, einem Dorf zwischen Kastellaun und Laubach, fuhr jeden Tag mit dem Fahrrad der „Gammelser Jäb“ herbei, um die Särge anzustreichen sowie mit Ritzungen und Verzierungen zu versehen.

Aus Lahr kam der „Suse Nikola“, der neben der Malerarbeit in der Sargfabrik im Dorf auch die Küchen und Zimmer tünchte, rollte und „bleemelte“, d.h. mit einer Musterrolle oder Schablone verzierte. Den Älteren im Dorf ist er vor allem noch gut in Erinnerung geblieben durch seine vielen Prophezeiungen, die er immer am Montagmorgen in der Fabrik den Arbeitskollegen vortrug: von den „drei dunklen Tagen“, der „gelben Gefahr“ oder gar vom bevorstehenden Weltuntergang.

Anfangs produzierte man die Särge in einer Baracke neben Säiats, dem Haus der Brüder Oster (Haus Nr. 22). Später baute man im Oberdorf hinter Hermann Hessers Elternhaus (Nr. 10) eine größere Fabrikationsanlage auf.

Vom Kriegsdienst wurde H. Hesser freigestellt, so daß der Betrieb während des Krieges fortbestehen konnte. Eingezogen wurde zu Kriegsbeginn nur sein Pferd, mit dem er nebenbei noch eine Landwirtschaft betrieben hatte. Zum Transport der Särge diente während des Krieges ein alter offener Laster, der mit Hilfe eines Holzvergasers angetrieben wurde. Die Fahrgeschwindigkeit – vor allem, wenn es bergauf ging – war entsprechend langsam und stotternd, und der Vergaser musste auf der Fahrt immer wieder mit den kleinen Holzstücken nachgefüttert werden, die man außer der eigentlichen Fracht auf dem offenen Laster mitführte.

Wie es nach dem Kriege weiterging, daran erinnert sich noch gut Kette Jupp (Josef Scheurer). Der hatte als letzter Lehrling beim Zelser Schreinermeister Albert Ketter seine Gesellenprüfung gemacht und wechselte von da zur Sargfabrik über. Technischer Leiter des Betriebs, in dem damals bis zu 40 Leute arbeiteten, war ein Innenarchitekt namens Plaschke. Er entwarf für die Zelser Fabrik Modelle für Möbel, die neben den Särgen zu dieser Zeit als zweiter Zweig in die Produktion mit aufgenommen wurden. Später ging Plaschke nach München, um dort eine eigene Fabrik aufzubauen.

Das war die Zeit vor der Währungsreform, wo das Geld aus dem „Dritten Reich“ bei Handelsgeschäften keine große Rolle mehr spielte, wo meist nur Naturalien gegeneinander ausgetauscht wurden: Möbel aus Zilshausen zum Beispiel gegen Wein von der Mosel. Für solche Tauschgeschäfte sorgte der in dieser Hinsicht clevere und immer agile Hermann Hesser. Kette Jupp erinnert sich noch: „Wenn wir mit ihm zum Fußballspielen in die Eifel fuhren, er war damals der Sportvereinsvorsitzende, dann kam es oft vor, dass wir auf dem Rückweg an der Mosel einen Stopp einlegten, um bei einem Weinbauern einen Kasten Wein abzuholen, der dort für eine Möbellieferung aus Zelse noch ausstand. Es versteht sich, dass bei dieser Gelegenheit auch unser Sieg im Fußball gehörig begossen wurde.“

1952 verlief der Verkauf der Särge nur sehr schleppend. Da fuhr H. Hesser mit seinem Lastwagen den größten Teil seiner Leute als zeitweilige Aushilfsarbeiter zum Ami-Flugplatz Hahn. Der wurde damals gerade ausgebaut, wodurch viele Menschen aus der Umgebung eine Verdienstmöglichkeit fanden.

Ein kleinerer Teil der Arbeiter blieb in der Zelser Fabrik und begann mit den Vorarbeiten für ein weiteres Fabrikationsprogramm: Man wollte nämlich neben den Särgen und Möbeln aus den anfallenden Sägespänen zukünftig auch „Klodeckel“ fabrizieren. Es wurden Leichtmetallformen hergestellt und eine Presse und ein elektrischer Ofen angeschafft. Mit Hilfe eines „Metzgerwolfes“ wurden Sägespäne und Binder kräftig vermengt, unter Hitze in die Metallformen gepresst und in einem „Backofen“ gebrannt. Die erkalteten Teilstücke wurden später von Frauen in Handarbeit mit Masse geglättet, feinverschliffen und schließlich mit Farbe besprüht.

Diese Klodeckel-Produktion lief bis 1955. Sie war allerdings nicht besonders erfolgreich: Die Pressteile erwiesen sich für schwergewichtige Benutzer als nicht widerstandsfähig genug, und auch die Spritzfarbe wurde nach einiger Zeit rissig und sprang ab.

Ab 1956 wurden dann nur noch Särge hergestellt. Weil sich aber deren Absatz immer mehr verminderte, beschloß Hermann Hesser 1958, zusätzlich zur Sargfabrik ein Möbellager in Zilshausen zu errichten. Gerade als man mit dem Auf- und Ausbau eines dafür vorgesehenen Gebäudes fertig war, da äscherte in der Nacht zum 22. Mai plötzlich ein Feuer das gesamte Gebäude ein. Niemand konnte sich die Ursache dieses Brandes recht erklären. Die Kriminalpolizei protokollierte einen elektrischen Kurzschluss. (siehe hierzu den Bericht in der Chronik)

Sämtliche Arbeiter der Fabrik mussten am nächsten Tag mit dem Lastwagen gemeinsam nach Cochem fahren, um sich beim Arbeitsamt als arbeitslos zu melden. Die Brandstätte in Zilshausen wurde aufgeräumt und die Fabrikation nur provisorisch weiterbetrieben.

1959 verpachtete Hesser den Betrieb mitsamt seinen Gebietsvertretern an den Unternehmer und Sägewerkbesitzer Haag aus Kell, der ihn bislang schon immer mit Holz für die Särge und Möbel beliefert hatte. Hesser selbst verließ Zilshausen und verzog nach Heidelberg, um dort für die Stadt ein Bestattungsinstitut einzurichten und privat zu betreiben.

Am 17. Juni 1966 entstand durch einen Blitzeinschlag abermals ein Großbrand in der Sargfabrik (siehe hierzu Chronik). Der Pächter Haag ging danach dazu über, die Sargherstellung immer mehr nach Kell in sein Sägewerk zu verlegen.

In Zilshausen waren nur noch fünf Arbeiter damit beschäftigt, Särge aus Teilen zusammenzubauen und anzustreichen, die in Kell vorgefertigt und mit Lastwagen nach hier gebracht wurden. In Zilshausen wurden die Särge dann gelagert und nach Bedarf und Bestellung per Lastwagen zu den Firmenvertretern (z.B. in Heidelberg, Trier, Bonn oder im Ruhrgebiet) ausgeliefert. Betriebschef zu dieser Zeit war Hermann Weins.

Weihnachten 1968, ein Jahr bevor der Pachtvertrag des Herrn Haag auslief, kam schließlich das endgültige „Aus“ für die Zelser Sargfabrik. Bei den älteren Dorfbewohnern kommen noch viele schöne Erinnerungen an die zahlreichen Feste und Theaterspiele auf, die damals nach dem Zweiten Weltkrieg oben in der Sargfabrik stattfanden. Im Vordergrund steht dabei die Dorfkirmes 1946, wo „Hiestasch Hermann“ den Fabrikraum mit den vorhandenen Werkzeugen und Hölzern zu einem Tanzsaal umräumen ließ, wo man eine Damenkapelle organisierte, jeder seine Getränke selbst mitbrachte und wo dann drei tolle Tage lang getanzt und gefeiert wurde.

Ein großer Tag für die Sargfabrik war nach Zeugenberichten immer auch die Geburtstagsfeier des Herrn Haag, die jährlich bei Langs in der Gastwirtschaft stattfand. Da wurde gegessen, getrunken, gesungen und getanzt – und es ging dabei so lustig und heftig zu, dass auch schon einmal eine Rippe zu Schaden kam.

Schließlich gehört zum Thema „Sargfabrik“ auch noch eine Anekdote, die Otto Escher, einmal erzählte. Es geht dabei um den vor Jahren im Simmerner Krankenhaus praktizierenden Chirurgen Doktor Hillebrand, der wegen seiner robusten und volkstümlichen Art im Umgang mit seinen Patienten im ganzen Umkreis recht bekannt war. Wenn Leute aus Zilshausen zu ihn kamen, fragte er sie immer nach dem speziellen Befinden der „Hessers“. Er tat dies, weil er vor seiner Tätigkeit in Simmern in einem Aachener Krankenhaus sehr gut mit Hiestasch Griet (Margarete Hesser) zusammengearbeitet hatte, die dort als Ordensschwester „Huberta“ bei ihm Operationsschwester gewesen war.

Als er hörte, dass Hermann H. in seiner Fabrik außer Särgen jetzt auch Klodeckel produzierte, meinte er schmunzelnd und anerkennend: „Da hat der Junge einen klugen Griff getan, denn gestorben und geschissen wird immer!“

Zur Geschichte der HIFA-Strickwarenfabrik

Die Strickerei in Zilshausen hat in den vergangenen Jahrzehnten zahlreichen Dorfbewohnern Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten geboten. In der Chronik blieb sie bislang unerwähnt. Deshalb soll an dieser Stelle anhand eines Manuskripts aus dem Hause Hiester etwas über ihre Entwicklung und Bedeutung nachgetragen werden.

Gründer dieses Familienunternehmens sind Johann Hiester und dessen Ehefrau Katharina, geborene Börsch aus Frankweiler. Sie betrieben zunächst in Zilshausen eine Landwirtschaft. Als dann aber die Kinderzahl auf sieben anstieg, konnte der Landwirtschaftsbetrieb nur noch den nötigsten Lebensunterhalt für die große Familie erwirtschaften. Deshalb begann die Mutter Katharina, die aus einer alten Händlerfamilie stammte, mit selbstgefertigten Strickwaren „auf den Handel zu gehen“.

Ihre Erfolge beim Verkauf von Strickwaren führten zu dem Entschluß, den ältesten Sohn Alois im Herbst 1926 nach Emmelshausen zu einem Strickwarenfabrikanten in die Lehre zu geben und ihn zum Strickmeister ausbilden zu lassen.

Alois , der sich unter Strickereiarbeit anfangs nur eine „Frauenangelegenheit“ vorstellen konnte, hatte zunächst wenig Lust zur Erlernung eines solchen Handwerks. Er fügte sich aber dem Familienbeschluss und bestand bald seine Lehre. 1930 machte er die Meisterprüfung und übernahm anschließend die Führung einer gerade neugegründeten Strickwarenfabrik in Koblenz.

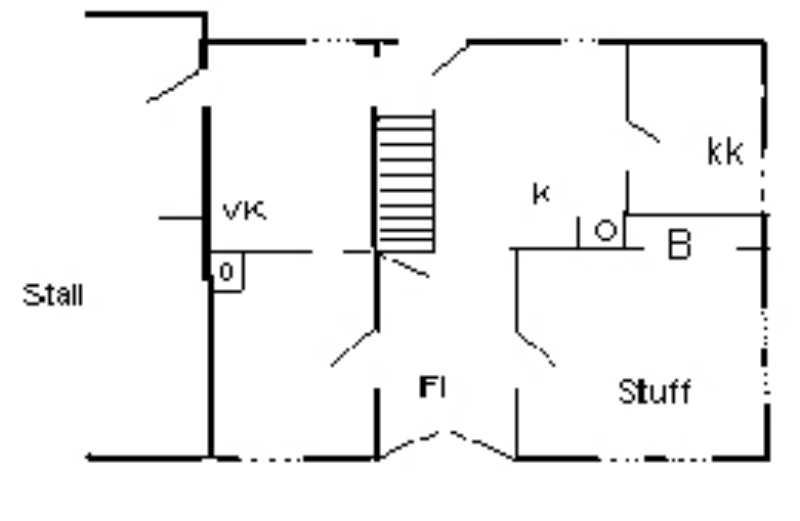

Noch im selben Jahr kehrte er dann nach Zilshausen zurück, um die inzwischen hier entstandene elterliche Strickerei zu leiten. Die bestand zunächst aus zwei Strickmaschinen, einer Zunäh- und einer kleinen Spulmaschine. Der erste Betriebsraum war die „Gute Stube“ der Hiesters. Die Spulmaschine bediente der Vater, das übrige Arbeitspersonal wurde von den sechs Kindern gestellt. Für den Absatz der Produkte sorgte die Mutter.

Die Hiester-Familie in der guten „Stuff“

Das ist das älteste Bild aus der Geschichte der Zelser Strickerei. Es zeigt die Hiesters in der „guten Stube“ beim Nähen, Spulen und Stricken. Rechts oben in der Ecke sieht man den damaligen Chef Alois Hiester. Links hinten arbeiten die Stammeltern der Strickerei (Vater Johann und Mutter Katharina).

Bald stieg der Umsatz der von der Familie hergestellten Strickwaren beachtlich. Neue Maschinen mussten gekauft und zusätzliche Arbeitskräfte eingestellt werden.

Am Kirmestag 1932 zog die erste Motormaschine in die „Gute Stube“ ein – ein Maschine, die zum Erstaunen der Dorfbewohner von ganz alleine strickte. Die „Stuff“ wurde als Arbeitsraum viel zu klein – und bald danach auch der Hühnerstall, der zwischenzeitlich an ihrer Stelle zum neuen Arbeitsraum umgebaut worden war.

Nach weiterer erfolgreicher Entwicklung des Familienunternehmens wurde am 15. Januar 1935 die Firma HIFA gegründet und amtlich anerkannt. Seitdem tragen die Produkte der Strickerei Etiketten mit der Firmenaufschrift HIFA. Der Aufstieg der Firma setzte sich bis zum Kriegsbeginn im Jahre 1939 fort.

Nach dem Krieg hatte der Betrieb zunächst unter den allgemeinen Handelsbeschränkungen, dem Wertverlust des Geldes und unter der allgemeinen Rohstoffknappheit zu leiden. In dieser Situation war es ein Vorteil, daß ein Bruder des damaligen Strickereimeisters Alois den alten Bauernbetrieb der Familie weitergeführt hatte. Mit Eiern, Butter und Schweinefleisch im Kofferraum fuhr zu dieser Zeit Alois Hiester mit dem Auto in die Stadt, um die landwirtschaftlichen Kostbarkeiten gegen Wolle für seinen Strickereibetrieb einzutauschen.

Nach der Währungsreform 1948 ging es mit dem Betrieb dann wieder rasch aufwärts. In Klotten an der Mosel wurde der Grundstein zu einem Zweigbetrieb gelegt. Dort sollten Strumpfwaren hergestellt und zugleich die Verwaltung, der Versand und Verkauf untergebracht werden. Die Leitung der Strumpfwarenabteilung, den Verkauf und den Versand übernahmen die Geschwister Alfons und Maria Hiester.

In den 50er Jahren bereisten bereits drei Vertreter den sich stetig vergrößernden Kundenkreis, – und in Zelse wurden die Fabrikationsräume ständig ausgebaut.

Die erste, einst so sehr bewunderte Motormaschine sowie die Spulmaschine mußten moderneren und leistungsfähigeren Voll- automaten weichen, und die umständlichen Bügeleisen waren längst durch eine Bügelpresse ersetzt worden, die den Produkten der Strickerei ein deutlich schöneres Aussehen verlieh.

Die Strickereimannschaft um 1950

1960, im silbernen Jubiläumsjahr der Firma, wurde in Zilshausen abermals weiter ausgebaut. Die neue Maschinenhalle maß jetzt 20 x 9 qm. Der ehemalige Nähraum wurde zum Fertiglager und zur Repassierung bei eventuellen Fehlern an den Fertigwaren genutzt. Der alte Hühnerstall wurde abgerissen – an seiner Stelle erwuchs ein Gebäude mit Büro und einem Empfangsraum für Geschäftsbesuche. Im Keller unter der neuen Maschinenhalle entstanden ein großer Aufenthaltsraum, ein Vorratsraum für Wolle, eine Betriebswerkstatt und Toiletten mit Waschraum für die Angestellten.

Rechtzeitig vor dem letzten „Hoch“ der Deutschen Textilindustrie in den 80er Jahren wurde 1978 die gesamte Produktion in einen Neubau verlagert. Der Altbau wurde in Lager-, Büro- und Verkaufsräume umgebaut.

Das Unternehmen spezialisierte sich mit gutem Erfolg auf die Strick-Kombi-Mode und war bald einer der führenden Hersteller im südwestdeutschen Raum. Der Strickmaschinenpark wurde umgestellt. Die Zahl der Beschäftigten stieg auf über 50. Der Vertrieb der Ware läuft über Vertreter in ganz Deutschland an den Fachhandel. Die Zahl der Vertreter wurde auf 12 erhöht. Die Firma besucht, was früher nicht notwendig war, zweimal im Jahr als Aussteller die Modemessen in Düsseldorf.

Außerdem verfügt die Firma über vier Einzelhandelsgeschäfte in Zilshausen, Klotten, Cochem und in Bad Bertrich. In Zilshausen ist nach wie vor die Produktion angesiedelt und in Klotten die Verwaltung mit Versand und Fertigwarenlager.

Heute, im Jahre 2000, ist die bange Frage an die Zukunft: Wie wird es bei der fortschreitenden Globalisierung des gesamten wirtschaftlichen Geschehens im neuen Jahrtausend mit der hiesigen Strickerei weitergehen? –

Bügermeister Robert Etges /Robert Kölzer / Dr. Böhmer

Bügermeister Robert Etges /Robert Kölzer / Dr. Böhmer